La promotion des langues nationales au Burkina Faso repose sur des initiatives législatives et des actions concrètes, telles que l’officialisation des langues nationales en décembre 2023 et la création de la Commission nationale des langues nationales. Les efforts incluent l’intégration des langues nationales dans l’éducation, le soutien à leur usage dans l’administration et l’économie, la formation des professionnels comme les journalistes, ainsi que le développement de nouvelles technologies comme l’IA pour faciliter leur transcription et leur diffusion.

L’officialisation des langues nationales est vue comme une étape d’émancipation culturelle et linguistique, facilitant l’accès à l’éducation (notamment en enseignement bilingue) et à l’information pour une majorité de la population qui ne parle pas français. Cela vise aussi à renforcer la cohésion sociale et à intégrer ces langues dans les sphères de l’administration publique, de l’éducation, de la justice et des médias.

Des spécialistes du domaine parlent même de Trilinguisme tropicalisé.

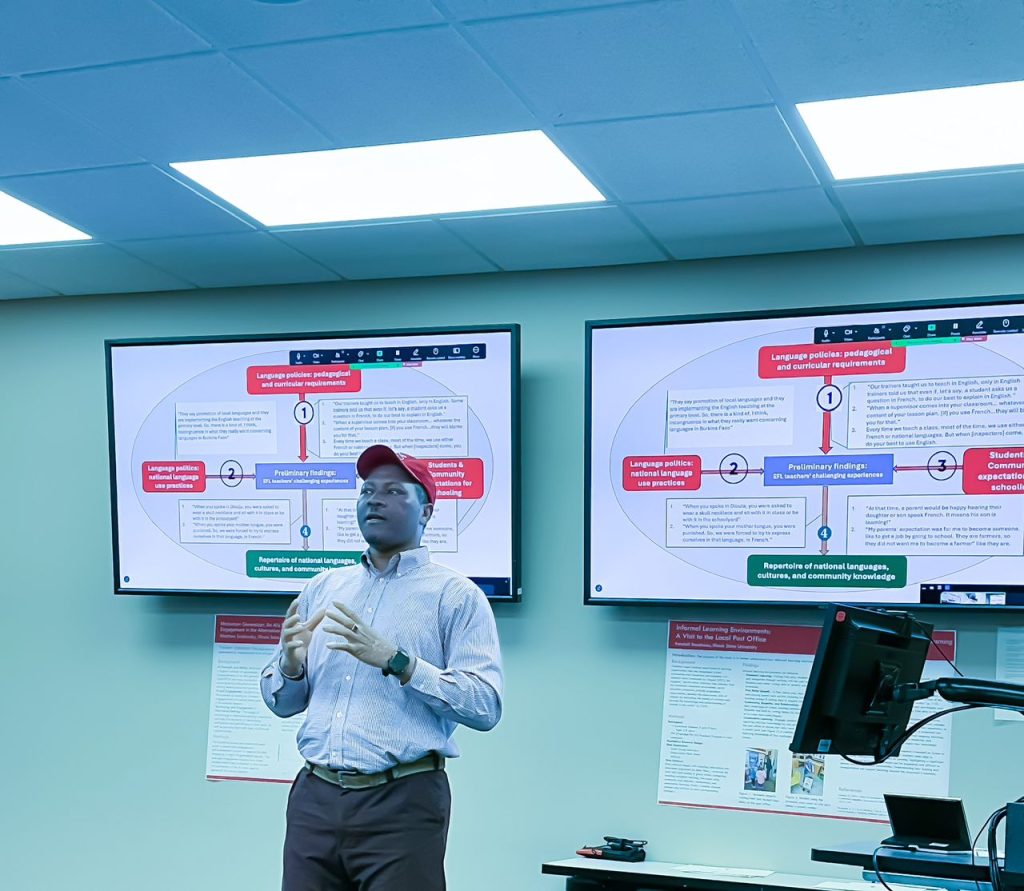

Découvrons ce mot avec le Docteur Kountiala Jean de Dieu Somé qui a lancé un webinaire consacré à la promotion des langues nationales en Afrique le mercredi 29 octobre 2025. Et les échanges avaient pour thème : « Trilinguisme localisé et promotion des langues africaines : politique, pédagogie et pratique au 21e siècle ».

Passionné de l’éducation et de la formation, titulaire d’un Doctorat en éducation (option Enseignement et Apprentissage) et d’un Master (en Acquisition des Langues Secondes, Politiques et Cultures), Docteur Kountiala Jean de Dieu Somé totalise plus de dix ans d’expérience dans l’enseignement de l’anglais, la conception de programmes de formation et l’innovation pédagogique, du secondaire (2011-2017) au supérieur (depuis 2019).

Il a eu l’opportunité de travailler dans différents contextes (universités et ONG, au Burkina Faso et hors du Burkina Faso) et de contribuer à l’offre de services et de politiques centrés sur les besoins des personnes. Ces expériences, notamment dans le domaine des politiques sanitaires et de la gouvernance inclusive, ont renforcé son engagement pour des politiques éducatives inclusives et motivent ses actions de recherche et de plaidoyer pour des politiques, programmes et approches pédagogiques sensibles aux acquis culturels et linguistiques des apprenants.

Le Webinaire du 29 octobre 2025 s’inscrit dans le cadre de ses actions de plaidoyer pour des politiques de langues inclusives et visait à vulgariser le concept de « Trilinguisme localisé » du professeur Bodomo.

Docteur Jean De Dieu Somé (Docteur) : La notion de « trilinguisme localisé » ou « localized trilingualism » est en effet un concept développé par le professeur Adams B. Bodomo. Dans un article scientifique publié en 1996, le professeur Bodomo critiquait les approches de développement en Afrique qui, selon lui, évitaient les questions de langues africaines en se fondant sur une supposée neutralité des langues dans les processus de développement. Autrement dit, il reprochait aux Africains un manque de volonté et d’engagement pour rendre l’éducation et les projets de développement véritablement accessibles à la majorité des citoyens ne maîtrisant ni le français, ni l’anglais, ni l’espagnol, principales langues de l’administration et des affaires d’État dans la plupart des pays. Selon lui, un développement véritable est inclusif et demande une éducation et une administration également inclusives, et la langue constitue la principale porte d’entrée de cette inclusion.

En proposant le « trilinguisme localisé » comme contextualisation du « bilinguisme soustractif », le professeur Bodomo s’inscrivait dans la continuité de penseurs tels que le professeur Joseph Ki-Zerbo, qui, dès 1991, appelait les africains à adapter les concepts d’enseignement et d’apprentissage aux logiques communautaires, ou encore Ngũgĩ wa Thiong’o, qui plaidait en 1987 pour la décolonisation des esprits après la décolonisation politique et théorique. Le professeur Bodomo est allé plus loin en proposant un modèle de politique linguistique et éducative adaptée aux contextes multilingues africains, dans lequel chaque individu, à l’issue d’un cycle de scolarisation de base, devrait être fonctionnellement compétent, c’est-à-dire capable de lire, écrire et s’exprimer, dans au moins trois langues :

Sa langue maternelle ou la lingua franca locale au primaire (langue commune aux différents groupes linguistiques au niveau communal ou provincial) ;

Une lingua franca régionale (langue commune aux différents groupes linguistiques au niveau régional) ;

Des langues de communication plus larges, telles que l’anglais ou le français.

Le « trilinguisme localisé » s’oppose ainsi au bilinguisme soustractif. Contrairement au bilinguisme soustractif qui conduit à une plus grande compétence académique et professionnelle dans des langues d’origine européenne, le « trilinguisme localisé » propose un développement de compétence dans les langues nationales/maternelles et dans les langues d’origine européenne. Il remet également en cause les idéologies dominantes des langues, lesquelles prônent l’uniformité et justifient le maintien des langues d’origine européenne comme principales langues d’instruction.

Dans cette approche du « trilinguisme localisé », tous les enfants du pays apprennent, par exemple, le français ou l’anglais en tant que matière, tandis que la lingua franca locale sert de médium d’enseignement au primaire. Au secondaire et à l’université, des options peuvent être envisagées pour maintenir l’usage du français ou de l’anglais comme langue d’enseignement, tout en préservant d’autres options pour les autres langues maternelles comme médias d’enseignement. Les administrations communales, régionales et nationales seraient également organisées selon cette politique linguistique, créant ainsi des opportunités de recrutement pour les diplômés maîtrisant les différentes lingua franca issues des langues nationales.

Dans le cadre de ma thèse, j’ai mis en évidence les injustices linguistiques dans les domaines politique, économique et professionnel comme l’une des causes de l’échec des politiques de promotion des langues nationales dans des pays tels que le Burkina Faso. La recommandation du professeur Bodomo apparaît ainsi comme une contribution pertinente et partielle à la résolution de ces injustices.

(FA) : Quel lien y a-t-il entre trilinguisme localisé et promotion des langues nationales ?

(Docteur) : Je dirais que le trilinguisme localisé donne une orientation pratique de promotion des langues nationales. Comme le professeur Bodomo l’a dit lors de la conférence, les acteurs politiques donnent des orientations en adoptant les textes politiques de promotion des langues nationales. Il revient aux spécialistes et chercheurs de faire des propositions pratiques pour une bonne mise en œuvre des politiques adoptées. Quand la nouvelle constitution du Burkina dit que toutes les langues du Burkina Faso sont des langues nationales à officialiser suivant certaines conditions, il ne revient pas aux légistes de dire ce que cette décision veut dire pour le ministère de la santé, ministère de la justice, ministère de l’éducation, etc. Il revient aux chercheurs et professionnels des langues de faire des productions et propositions d’approches pratiques. Le professeur avait donc fait une proposition dans le domaine de l’éducation et de l’administration. Il a actualisé cette proposition en 2022 pour parler de « panafricanisme linguistique » avec la même logique.

(FA) : Qu’est-ce qui est fait au BF pour valoriser ce concept ?

(Docteur) : Pour l’utilisation des langues nationales, je sais que le Burkina Faso a expérimenté, et le fait toujours, ce que je considère comme du bilinguisme transitoire avec beaucoup plus d’accent sur le domaine de l’éducation. Ce type de bilinguisme est observé dans des pays comme les USA où des programmes promeuvent l’utilisation des langues maternelles de l’apprenant jusqu’à ce qu’il maîtrise l’anglais pour qu’on le transfert dans des programmes offerts en anglais, langue des opportunités académiques ; l’apprenant commence avec sa langue en entendant « ce qui est mieux ». Autrement dit, dans le modèle de bilinguisme actuel au Burkina Faso, les apprenants sont appelés à laisser les langues nationales apprises un jour pour des programmes de français comme médium. Le nombre limité de ces écoles bilingues, la non-disponibilité de ces écoles dans tous les domaines (littéraires, scientifiques, etc.) font qu’un jour ou l’autre, ils sont appelés à rejoindre des lycées et collèges où on leur interdira de parler des langues nationales en classe. Pire, ils arriveront dans des universités où leurs acquis en langues nationales ne seront jamais sollicités, en fonction des filières choisies. Le manque de réflexion holistique sur le modèle expérimenté depuis 1994 fait qu’il n’est pas différent du bilinguisme soustractif (où on apprend à fonctionner dans deux langues d’origine étrangère). Je préfère traiter le français et l’anglais comme des langues d’origine étrangère plutôt que des langues étrangères, mais ça, c’est un autre débat (rire).

Donc, quelque chose est fait par le programme bilingue pour quelques langues dans le domaine de l’éducation, mais le modèle mis en œuvre suit une idéologie dominante des langues puisque les langues de l’emploi, des postes nominatifs et de tous les postes juteux restent le français et d’autres langues d’origine européenne. Avec cette idéologie, à compétence égale, le niveau de maîtrise de la langue d’origine européenne tranche. Donc l’intérêt communautaire pour ces écoles bilingues ne peut qu’être un intérêt patriote ou une saisie d’opportunités offertes par des ONG et associations. Le modèle doit être repensé par l’état, mis à l’échelle et assorti de plans de carrière juteux en langues nationales.

Nos Naaba et chefs coutumiers, célébrés comme détenteurs de la culture et des traditions ou des gens comme feu papa Yacouba, doivent pouvoir être éligibles à des postes ministériels s’ils ont la compétence. Mais ils ne seront jamais nommés ministres de la culture, de l’environnement ou des domaines où ils ont des compétences à cause de cette idéologie qui définit l’intellectualité et le profil linguistique robotique des fonctions d’état. Le jour où on tranchera l’injustice linguistique, le jour où on mettra beaucoup plus l’accent sur la possession de connaissances et de compétences et non sur la langue d’expression des compétences, beaucoup d’« illettrés » battront des diplômés dans des concours de récurrence d’agents de la fonction publique dans des domaines comme l’élevage, l’agriculture, l’environnement, etc.

(FA) : Effectivement, même dans les recrutements à la fonction publique, on ne recrute pas de professeurs en langues nationales et même s’ils sont recrutés, ils ne sont pas traités sur le même pied d’égalité que les autres. Selon vous, que faut-il faire pour changer cette donnée ?

(Docteur) : C’est ce que j’abordais dans la question précédente. Nous devons reconnaître, accepter et contempler l’idéologie dominante des langues dont nous sommes tous victimes et bourreaux en tant qu’intellectuels. Nous avons hérité des langues de l’école, des langues de l’administration, des langues de la politique et du développement et de toute l’industrie coloniale conçue pour ces langues héritées. Contradictoirement, nous crions à bas l’impérialisme politique et économique, mais célébrons l’impérialisme linguistique, comme le dirait Wa Thiong’o, qui exclut une grande partie de nos populations nationales des cercles de pouvoir.

Nous avons été victimes, parce que l’histoire des langues nous a convaincu que nos langues ne sont pas prêtes pour un certain nombre de choses dans l’administration et doivent donc s’apprêter pour être invitées dans les cercles de pouvoir (c’est ce qui a malheureusement été repris dans la nouvelle constitution du Burkina, idéologiquement il n’y a pas eu de changement, en théorie oui). Nous sommes aujourd’hui bourreaux parce que nous reproduisons les narratifs déficitaires quand on aborde des possibilités d’utilisation des langues nationales dans des domaines jadis monopolisés par les langues d’origine européenne. Dire à un diplomate ou administrateur africain ou burkinabè que le porte-parole du Moogo Naaba doit pouvoir participer à des concours de recrutement de chef de protocole ou agent de protocole, compétir en mooré et avoir un numéro matricule pour travailler en mooré et bénéficier du même salaire que celui qui est aller apprendre ça à l’université, c’est scier sa branche et sa réaction sera catégorique.

Ceux qui doivent ouvrir les concours pour rechercher des compétences, peu importe les langues dans lesquelles on peut les retrouver, profitent de l’impérialisme linguistique. Une approche démocratique des langues qui mettrait le français, l’anglais et les langues burkinabè au même niveau et leur donnerait les mêmes valeurs économiques créera des chômeurs parmi les diplômés. Pour des concours qui demandent une réflexion sur l’histoire du Burkina, si vous permettez à certains griots des chéries de participer en langues nationales en leur permettant d’autres formes d’expression des connaissances que l’écrit en français, ils battront des diplômés des départements d’histoire. Pensez à la possibilité d’alternatives d’expression du savoir et des compétences pour les concours ; c’est déranger tout un système de mafia coloniale dont moi-même je profite en tant que membre du petit groupe de diplômés. Mais, c’est ce qu’il faut pour une vraie démocratie. On ne rejette pas le français ou l’anglais et leurs formes d’expression du savoir, mais on ne rejette pas aussi nos langues et les formes possibles actuellement pour l’expression du savoir et des compétences. Nous gagnerons en créant un canal pour l’entrée des vrais savants communautaires dans l’administration.

(FA) : Quels sont les avantages et les limites du trilinguisme ? Faut-il le vulgariser ? Si oui, pourquoi et si non pourquoi ?

(Docteur) : L’avantage du trilinguisme est qu’il permet la formation des enfants dans leurs langues et cultures locales, dans les langues et cultures régionales, dans les langues et cultures nationales, et dans les langues et cultures du monde. Il s’agit d’un modèle holistique qui nous permettra de tirer profit de la diversité linguistique. Le deuxième avantage est qu’il invite à éviter de voir la question de promotion des langues nationales comme la seule affaire des ministères de l’éducation. Si ces ministères forment pour que les diplômés en langues nationales soient discriminés et abandonnés aux radios communautaires, aux ONG et à d’autres fonctions de sensibilisation communautaires moins rémunérées, on ne parviendra jamais à une vraie promotion de ces langues. En intégrant la question du développement et de la réorganisation du profil linguistique de l’administration, le trilinguisme localisé offre un modèle à parfaire sur la base des expériences actuelles de bilinguisme transitoire/soustractif.

(FA) : Quelles sont vos attentes à l’endroit des autorités et que suggérez-vous pour une prise effective de ce trilinguisme ?

(Docteur) : Je pense que le contexte actuel du Burkina Faso est propice à des changements de paradigmes dans tous les domaines en général et sur les questions des langues en particulier. J’attends donc à ce que le Secrétariat permanent de Promotion des langues nationales et de l’éducation à la citoyenneté (SP-PLNEC) élargisse son champ d’action comme structure stratégique qui donnera une orientation de promotion des langues nationales à tous les ministères.

Dans ma thèse, j’ai suggéré qu’il soit rattaché à la présidence ou au premier ministère pour avoir un pouvoir de suivi des initiatives de tous les ministères en termes de promotion des langues nationales. Quand je lis que nos langues doivent avoir un statut scientifique avant leur officialisation, je vois des intentions de justice linguistique tuées à l’avance par une idéologie coloniale du statut scientifique des langues. Un rôle stratégique du SP-PLNEC pourrait signifier une intervention à l’ALT/parlement au besoin, pour éclairer les représentants du peuple et les légistes sur les implications théoriques et pratiques de la formulation de certaines lois et décisions politiques et les orienter. Il pourrait aussi veiller à ce que chaque ministère ait des activités et des lignes budgétaires pour la description des langues nationales et la production de manuels en langues nationales dans son domaine professionnel. Ces documents pourraient contribuer aux activités de documentation et de création des « statuts scientifiques » des langues nationales.

Le SP-PLNEC doit pouvoir travailler avec d’autres institutions de promotion des langues nationales en Afrique de l’Ouest pour une fédération des efforts et une mutualisation des ressources de recherche de solutions pour la description de toutes nos langues. Si le Mali, la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou le Ghana dispose déjà de ressources dans des langues qui sont aussi au Burkina Faso, on peut faire une économie en collaborant pour une vulgarisation de ces ressources au lieu de chercher à créer d’autres.

(FA) : Autres que les webinaires qui seront organisés, y aurait-il d’autres actions en vue ?

(Docteur) : Oui, lors des échanges du Webinaire du 29 octobre, il y a eu un appel du Professeur Bodomo à une contribution individuelle et des institutions pour la traduction ou l’adaptation des politiques linguistiques actuelles en quelque chose d’inclusif comme la recherche sur le trilinguisme localisé. En plus de ces webinaires que je continuerai à organiser, je réfléchis à l’expérimentation du trilinguisme localisé dans le village de Bozo, commune de Boura, province de la Sissili. J’ai débuté des investissements en 2022 pour un projet qui a été modifié en 2024 pour en faire un centre communautaire.

J’ai contacté des acteurs du programme bilingue pour voir leurs approches pédagogiques et les adapter pour une approche de trilinguisme localisé que je pourrais expérimenter dans le monde rural. Il s’agira de recruter des jeunes qui ont abandonné l’école au primaire ou au secondaire (ils sont nombreux dans la localité), les former avec une pédagogie innovante et les présenter respectivement au CEP, au BEPC ou au BAC. Le centre d’expérimentation pourrait aussi servir de site de recherche communautaire pour nourrir les débats régionaux, nationaux et internationaux sur les questions des langues.

(FA) : Pouvez-vous revenir un peu sur l’intervention du professeur Bodomo ? Et que peut-on en retenir ?

( FA) : L’idée du webinaire c’était vraiment de donner un cadre au professeur Bodomo pour qu’il explique en détail ce que c’est que le trilinguisme localisé, son implication pour les politiques des langues, ainsi que son implication pratique pour les éducateurs et l’administration. En plus de sa brillante communication sur les questions en lien avec ces attentes, il a relevé le besoin de créer une volonté populaire pour le trilinguisme. Selon lui, cela passe par la création d’opportunités pour des lettrées en langues nationales. Si les langues nationales sont à la fois des langues officielles et des langues de travail comme le français et l’anglais, les gens n’auront pas de choix à faire sur le médium d’enseignement. Il a aussi développé les questions de volonté et de décisions politiques qui devraient poser la base pour une réflexion de décolonialité dans la formulation des politiques et programmes nationaux en lien avec les langues. Il a rappelé qu’en tant que panafricaniste, il a l’espoir que le Burkina Faso créera la voie pour tous les pays africains pour une future politique de langues panafricaines. Ces appels n’étaient pas tombés dans les oreilles d’un.e sourd.e vu que Dr. Issoufou François TIROGO, Coordonnateur national de l’Initiative pour la promotion des langues nationales (IPLaN) et Directeur adjoint de l’U.F.R. LAC de l’Université Joseph KI-ZERBO était de la partie.

(FA) : Quel appel avez-vous à lancer à l’endroit des autorités et de la population ?

(Docteur) : Aux décideurs, je dirais tout simplement que le développement des langues est un processus continu. Dire que nos langues doivent d’abord se développer pour se qualifier à l’utilisation pour des affaires officielles, c’est juste s’engager à reporter de façon perpétuelle leur utilisation dans les espaces de pouvoir. À la population diplômée, je dirais que les arguments déficitaires pour justifier la nécessité de maintenir le français sont une chanson facile que même un enfant du primaire peut réciter. Notre intellectualité ne se mesurera donc pas sur la base de notre capacité à dire que nous n’avons aucune ressource en langues nationales pour leur officialisation, mais sur nos capacités à créer ces ressources le plus tôt possible pour utiliser à la fois le français, l’anglais et les langues nationales comme langues de travail. À la population lettrée uniquement en langues nationales, réclamer une place de vos langues dans les services publics. Vous en avez droit. Si on dit que nulle n’est censé ignorer la loi et que la loi est cachée dans une langue à laquelle vous n’avez pas accès, l’agent qui applique doit parler à qui de droit pour vous rendre la loi disponible dans la langue et dans un format que vous comprenez.

(FA) : Comment est-ce que nos lecteurs pourront vous contacter ?

(Docteur) : Mon email est : jeandedieusome87@yahoo.com

WhatsApp : +22672472176

(FA) : Un dernier mot ?

Je vous remercie très sincèrement pour ce relais. Merci au professeur Adams B. Bodomo, merci au Dr. Issoufou François TIROGO, merci aux interprètes Nakièlè SOMDA Kog Jean François Thomas d’Aquin, Da Filmité François et SOMDA Tifaarè Henrie Joël. Merci au modérateur M. OUATTARA Moussa et à tous les participants et 178 inscrits.arlait !

La promotion des langues nationales au Burkina Faso repose sur des initiatives législatives et des actions concrètes, telles que l’officialisation des langues nationales en décembre 2023 et la création de la Commission nationale des langues nationales. Les efforts incluent l’intégration des langues nationales dans l’éducation, le soutien à leur usage dans l’administration et l’économie, la formation des professionnels comme les journalistes, ainsi que le développement de nouvelles technologies comme l’IA pour faciliter leur transcription et leur diffusion.

L’officialisation des langues nationales est vue comme une étape d’émancipation culturelle et linguistique, facilitant l’accès à l’éducation (notamment en enseignement bilingue) et à l’information pour une majorité de la population qui ne parle pas français. Cela vise aussi à renforcer la cohésion sociale et à intégrer ces langues dans les sphères de l’administration publique, de l’éducation, de la justice et des médias.

Des spécialistes du domaine parlent même de Trilinguisme tropicalisé.

Découvrons ce mot avec le Docteur Kountiala Jean de Dieu Somé qui a lancé un webinaire consacré à la promotion des langues nationales en Afrique le mercredi 29 octobre 2025. Et les échanges avaient pour thème : « Trilinguisme localisé et promotion des langues africaines : politique, pédagogie et pratique au 21e siècle ».

Passionné de l’éducation et de la formation, titulaire d’un Doctorat en éducation (option Enseignement et Apprentissage) et d’un Master (en Acquisition des Langues Secondes, Politiques et Cultures), Docteur Kountiala Jean de Dieu Somé totalise plus de dix ans d’expérience dans l’enseignement de l’anglais, la conception de programmes de formation et l’innovation pédagogique, du secondaire (2011-2017) au supérieur (depuis 2019).

Il a eu l’opportunité de travailler dans différents contextes (universités et ONG, au Burkina Faso et hors du Burkina Faso) et de contribuer à l’offre de services et de politiques centrés sur les besoins des personnes. Ces expériences, notamment dans le domaine des politiques sanitaires et de la gouvernance inclusive, ont renforcé son engagement pour des politiques éducatives inclusives et motivent ses actions de recherche et de plaidoyer pour des politiques, programmes et approches pédagogiques sensibles aux acquis culturels et linguistiques des apprenants.

Le Webinaire du 29 octobre 2025 s’inscrit dans le cadre de ses actions de plaidoyer pour des politiques de langues inclusives et visait à vulgariser le concept de « Trilinguisme localisé » du professeur Bodomo.

Docteur Jean De Dieu Somé (Docteur) : La notion de « trilinguisme localisé » ou « localized trilingualism » est en effet un concept développé par le professeur Adams B. Bodomo. Dans un article scientifique publié en 1996, le professeur Bodomo critiquait les approches de développement en Afrique qui, selon lui, évitaient les questions de langues africaines en se fondant sur une supposée neutralité des langues dans les processus de développement. Autrement dit, il reprochait aux Africains un manque de volonté et d’engagement pour rendre l’éducation et les projets de développement véritablement accessibles à la majorité des citoyens ne maîtrisant ni le français, ni l’anglais, ni l’espagnol, principales langues de l’administration et des affaires d’État dans la plupart des pays. Selon lui, un développement véritable est inclusif et demande une éducation et une administration également inclusives, et la langue constitue la principale porte d’entrée de cette inclusion.

En proposant le « trilinguisme localisé » comme contextualisation du « bilinguisme soustractif », le professeur Bodomo s’inscrivait dans la continuité de penseurs tels que le professeur Joseph Ki-Zerbo, qui, dès 1991, appelait les africains à adapter les concepts d’enseignement et d’apprentissage aux logiques communautaires, ou encore Ngũgĩ wa Thiong’o, qui plaidait en 1987 pour la décolonisation des esprits après la décolonisation politique et théorique. Le professeur Bodomo est allé plus loin en proposant un modèle de politique linguistique et éducative adaptée aux contextes multilingues africains, dans lequel chaque individu, à l’issue d’un cycle de scolarisation de base, devrait être fonctionnellement compétent, c’est-à-dire capable de lire, écrire et s’exprimer, dans au moins trois langues :

Sa langue maternelle ou la lingua franca locale au primaire (langue commune aux différents groupes linguistiques au niveau communal ou provincial) ;

Une lingua franca régionale (langue commune aux différents groupes linguistiques au niveau régional) ;

Des langues de communication plus larges, telles que l’anglais ou le français.

Le « trilinguisme localisé » s’oppose ainsi au bilinguisme soustractif. Contrairement au bilinguisme soustractif qui conduit à une plus grande compétence académique et professionnelle dans des langues d’origine européenne, le « trilinguisme localisé » propose un développement de compétence dans les langues nationales/maternelles et dans les langues d’origine européenne. Il remet également en cause les idéologies dominantes des langues, lesquelles prônent l’uniformité et justifient le maintien des langues d’origine européenne comme principales langues d’instruction.

Dans cette approche du « trilinguisme localisé », tous les enfants du pays apprennent, par exemple, le français ou l’anglais en tant que matière, tandis que la lingua franca locale sert de médium d’enseignement au primaire. Au secondaire et à l’université, des options peuvent être envisagées pour maintenir l’usage du français ou de l’anglais comme langue d’enseignement, tout en préservant d’autres options pour les autres langues maternelles comme médias d’enseignement. Les administrations communales, régionales et nationales seraient également organisées selon cette politique linguistique, créant ainsi des opportunités de recrutement pour les diplômés maîtrisant les différentes lingua franca issues des langues nationales.

Dans le cadre de ma thèse, j’ai mis en évidence les injustices linguistiques dans les domaines politique, économique et professionnel comme l’une des causes de l’échec des politiques de promotion des langues nationales dans des pays tels que le Burkina Faso. La recommandation du professeur Bodomo apparaît ainsi comme une contribution pertinente et partielle à la résolution de ces injustices.

(FA) : Quel lien y a-t-il entre trilinguisme localisé et promotion des langues nationales ?

(Docteur) : Je dirais que le trilinguisme localisé donne une orientation pratique de promotion des langues nationales. Comme le professeur Bodomo l’a dit lors de la conférence, les acteurs politiques donnent des orientations en adoptant les textes politiques de promotion des langues nationales. Il revient aux spécialistes et chercheurs de faire des propositions pratiques pour une bonne mise en œuvre des politiques adoptées. Quand la nouvelle constitution du Burkina dit que toutes les langues du Burkina Faso sont des langues nationales à officialiser suivant certaines conditions, il ne revient pas aux légistes de dire ce que cette décision veut dire pour le ministère de la santé, ministère de la justice, ministère de l’éducation, etc. Il revient aux chercheurs et professionnels des langues de faire des productions et propositions d’approches pratiques. Le professeur avait donc fait une proposition dans le domaine de l’éducation et de l’administration. Il a actualisé cette proposition en 2022 pour parler de « panafricanisme linguistique » avec la même logique.

(FA) : Qu’est-ce qui est fait au BF pour valoriser ce concept ?

(Docteur) : Pour l’utilisation des langues nationales, je sais que le Burkina Faso a expérimenté, et le fait toujours, ce que je considère comme du bilinguisme transitoire avec beaucoup plus d’accent sur le domaine de l’éducation. Ce type de bilinguisme est observé dans des pays comme les USA où des programmes promeuvent l’utilisation des langues maternelles de l’apprenant jusqu’à ce qu’il maîtrise l’anglais pour qu’on le transfert dans des programmes offerts en anglais, langue des opportunités académiques ; l’apprenant commence avec sa langue en entendant « ce qui est mieux ». Autrement dit, dans le modèle de bilinguisme actuel au Burkina Faso, les apprenants sont appelés à laisser les langues nationales apprises un jour pour des programmes de français comme médium. Le nombre limité de ces écoles bilingues, la non-disponibilité de ces écoles dans tous les domaines (littéraires, scientifiques, etc.) font qu’un jour ou l’autre, ils sont appelés à rejoindre des lycées et collèges où on leur interdira de parler des langues nationales en classe. Pire, ils arriveront dans des universités où leurs acquis en langues nationales ne seront jamais sollicités, en fonction des filières choisies. Le manque de réflexion holistique sur le modèle expérimenté depuis 1994 fait qu’il n’est pas différent du bilinguisme soustractif (où on apprend à fonctionner dans deux langues d’origine étrangère). Je préfère traiter le français et l’anglais comme des langues d’origine étrangère plutôt que des langues étrangères, mais ça, c’est un autre débat (rire).

Donc, quelque chose est fait par le programme bilingue pour quelques langues dans le domaine de l’éducation, mais le modèle mis en œuvre suit une idéologie dominante des langues puisque les langues de l’emploi, des postes nominatifs et de tous les postes juteux restent le français et d’autres langues d’origine européenne. Avec cette idéologie, à compétence égale, le niveau de maîtrise de la langue d’origine européenne tranche. Donc l’intérêt communautaire pour ces écoles bilingues ne peut qu’être un intérêt patriote ou une saisie d’opportunités offertes par des ONG et associations. Le modèle doit être repensé par l’état, mis à l’échelle et assorti de plans de carrière juteux en langues nationales.

Nos Naaba et chefs coutumiers, célébrés comme détenteurs de la culture et des traditions ou des gens comme feu papa Yacouba, doivent pouvoir être éligibles à des postes ministériels s’ils ont la compétence. Mais ils ne seront jamais nommés ministres de la culture, de l’environnement ou des domaines où ils ont des compétences à cause de cette idéologie qui définit l’intellectualité et le profil linguistique robotique des fonctions d’état. Le jour où on tranchera l’injustice linguistique, le jour où on mettra beaucoup plus l’accent sur la possession de connaissances et de compétences et non sur la langue d’expression des compétences, beaucoup d’« illettrés » battront des diplômés dans des concours de récurrence d’agents de la fonction publique dans des domaines comme l’élevage, l’agriculture, l’environnement, etc.

(FA) : Effectivement, même dans les recrutements à la fonction publique, on ne recrute pas de professeurs en langues nationales et même s’ils sont recrutés, ils ne sont pas traités sur le même pied d’égalité que les autres. Selon vous, que faut-il faire pour changer cette donnée ?

(Docteur) : C’est ce que j’abordais dans la question précédente. Nous devons reconnaître, accepter et contempler l’idéologie dominante des langues dont nous sommes tous victimes et bourreaux en tant qu’intellectuels. Nous avons hérité des langues de l’école, des langues de l’administration, des langues de la politique et du développement et de toute l’industrie coloniale conçue pour ces langues héritées. Contradictoirement, nous crions à bas l’impérialisme politique et économique, mais célébrons l’impérialisme linguistique, comme le dirait Wa Thiong’o, qui exclut une grande partie de nos populations nationales des cercles de pouvoir.

Nous avons été victimes, parce que l’histoire des langues nous a convaincu que nos langues ne sont pas prêtes pour un certain nombre de choses dans l’administration et doivent donc s’apprêter pour être invitées dans les cercles de pouvoir (c’est ce qui a malheureusement été repris dans la nouvelle constitution du Burkina, idéologiquement il n’y a pas eu de changement, en théorie oui). Nous sommes aujourd’hui bourreaux parce que nous reproduisons les narratifs déficitaires quand on aborde des possibilités d’utilisation des langues nationales dans des domaines jadis monopolisés par les langues d’origine européenne. Dire à un diplomate ou administrateur africain ou burkinabè que le porte-parole du Moogo Naaba doit pouvoir participer à des concours de recrutement de chef de protocole ou agent de protocole, compétir en mooré et avoir un numéro matricule pour travailler en mooré et bénéficier du même salaire que celui qui est aller apprendre ça à l’université, c’est scier sa branche et sa réaction sera catégorique.

Ceux qui doivent ouvrir les concours pour rechercher des compétences, peu importe les langues dans lesquelles on peut les retrouver, profitent de l’impérialisme linguistique. Une approche démocratique des langues qui mettrait le français, l’anglais et les langues burkinabè au même niveau et leur donnerait les mêmes valeurs économiques créera des chômeurs parmi les diplômés. Pour des concours qui demandent une réflexion sur l’histoire du Burkina, si vous permettez à certains griots des chéries de participer en langues nationales en leur permettant d’autres formes d’expression des connaissances que l’écrit en français, ils battront des diplômés des départements d’histoire. Pensez à la possibilité d’alternatives d’expression du savoir et des compétences pour les concours ; c’est déranger tout un système de mafia coloniale dont moi-même je profite en tant que membre du petit groupe de diplômés. Mais, c’est ce qu’il faut pour une vraie démocratie. On ne rejette pas le français ou l’anglais et leurs formes d’expression du savoir, mais on ne rejette pas aussi nos langues et les formes possibles actuellement pour l’expression du savoir et des compétences. Nous gagnerons en créant un canal pour l’entrée des vrais savants communautaires dans l’administration.

(FA) : Quels sont les avantages et les limites du trilinguisme ? Faut-il le vulgariser ? Si oui, pourquoi et si non pourquoi ?

(Docteur) : L’avantage du trilinguisme est qu’il permet la formation des enfants dans leurs langues et cultures locales, dans les langues et cultures régionales, dans les langues et cultures nationales, et dans les langues et cultures du monde. Il s’agit d’un modèle holistique qui nous permettra de tirer profit de la diversité linguistique. Le deuxième avantage est qu’il invite à éviter de voir la question de promotion des langues nationales comme la seule affaire des ministères de l’éducation. Si ces ministères forment pour que les diplômés en langues nationales soient discriminés et abandonnés aux radios communautaires, aux ONG et à d’autres fonctions de sensibilisation communautaires moins rémunérées, on ne parviendra jamais à une vraie promotion de ces langues. En intégrant la question du développement et de la réorganisation du profil linguistique de l’administration, le trilinguisme localisé offre un modèle à parfaire sur la base des expériences actuelles de bilinguisme transitoire/soustractif.

(FA) : Quelles sont vos attentes à l’endroit des autorités et que suggérez-vous pour une prise effective de ce trilinguisme ?

(Docteur) : Je pense que le contexte actuel du Burkina Faso est propice à des changements de paradigmes dans tous les domaines en général et sur les questions des langues en particulier. J’attends donc à ce que le Secrétariat permanent de Promotion des langues nationales et de l’éducation à la citoyenneté (SP-PLNEC) élargisse son champ d’action comme structure stratégique qui donnera une orientation de promotion des langues nationales à tous les ministères.

Dans ma thèse, j’ai suggéré qu’il soit rattaché à la présidence ou au premier ministère pour avoir un pouvoir de suivi des initiatives de tous les ministères en termes de promotion des langues nationales. Quand je lis que nos langues doivent avoir un statut scientifique avant leur officialisation, je vois des intentions de justice linguistique tuées à l’avance par une idéologie coloniale du statut scientifique des langues. Un rôle stratégique du SP-PLNEC pourrait signifier une intervention à l’ALT/parlement au besoin, pour éclairer les représentants du peuple et les légistes sur les implications théoriques et pratiques de la formulation de certaines lois et décisions politiques et les orienter. Il pourrait aussi veiller à ce que chaque ministère ait des activités et des lignes budgétaires pour la description des langues nationales et la production de manuels en langues nationales dans son domaine professionnel. Ces documents pourraient contribuer aux activités de documentation et de création des « statuts scientifiques » des langues nationales.

Le SP-PLNEC doit pouvoir travailler avec d’autres institutions de promotion des langues nationales en Afrique de l’Ouest pour une fédération des efforts et une mutualisation des ressources de recherche de solutions pour la description de toutes nos langues. Si le Mali, la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou le Ghana dispose déjà de ressources dans des langues qui sont aussi au Burkina Faso, on peut faire une économie en collaborant pour une vulgarisation de ces ressources au lieu de chercher à créer d’autres.

(FA) : Autres que les webinaires qui seront organisés, y aurait-il d’autres actions en vue ?

(Docteur) : Oui, lors des échanges du Webinaire du 29 octobre, il y a eu un appel du Professeur Bodomo à une contribution individuelle et des institutions pour la traduction ou l’adaptation des politiques linguistiques actuelles en quelque chose d’inclusif comme la recherche sur le trilinguisme localisé. En plus de ces webinaires que je continuerai à organiser, je réfléchis à l’expérimentation du trilinguisme localisé dans le village de Bozo, commune de Boura, province de la Sissili. J’ai débuté des investissements en 2022 pour un projet qui a été modifié en 2024 pour en faire un centre communautaire.

J’ai contacté des acteurs du programme bilingue pour voir leurs approches pédagogiques et les adapter pour une approche de trilinguisme localisé que je pourrais expérimenter dans le monde rural. Il s’agira de recruter des jeunes qui ont abandonné l’école au primaire ou au secondaire (ils sont nombreux dans la localité), les former avec une pédagogie innovante et les présenter respectivement au CEP, au BEPC ou au BAC. Le centre d’expérimentation pourrait aussi servir de site de recherche communautaire pour nourrir les débats régionaux, nationaux et internationaux sur les questions des langues.

(FA) : Pouvez-vous revenir un peu sur l’intervention du professeur Bodomo ? Et que peut-on en retenir ?

( FA) : L’idée du webinaire c’était vraiment de donner un cadre au professeur Bodomo pour qu’il explique en détail ce que c’est que le trilinguisme localisé, son implication pour les politiques des langues, ainsi que son implication pratique pour les éducateurs et l’administration. En plus de sa brillante communication sur les questions en lien avec ces attentes, il a relevé le besoin de créer une volonté populaire pour le trilinguisme. Selon lui, cela passe par la création d’opportunités pour des lettrées en langues nationales. Si les langues nationales sont à la fois des langues officielles et des langues de travail comme le français et l’anglais, les gens n’auront pas de choix à faire sur le médium d’enseignement. Il a aussi développé les questions de volonté et de décisions politiques qui devraient poser la base pour une réflexion de décolonialité dans la formulation des politiques et programmes nationaux en lien avec les langues. Il a rappelé qu’en tant que panafricaniste, il a l’espoir que le Burkina Faso créera la voie pour tous les pays africains pour une future politique de langues panafricaines. Ces appels n’étaient pas tombés dans les oreilles d’un.e sourd.e vu que Dr. Issoufou François TIROGO, Coordonnateur national de l’Initiative pour la promotion des langues nationales (IPLaN) et Directeur adjoint de l’U.F.R. LAC de l’Université Joseph KI-ZERBO était de la partie.

(FA) : Quel appel avez-vous à lancer à l’endroit des autorités et de la population ?

(Docteur) : Aux décideurs, je dirais tout simplement que le développement des langues est un processus continu. Dire que nos langues doivent d’abord se développer pour se qualifier à l’utilisation pour des affaires officielles, c’est juste s’engager à reporter de façon perpétuelle leur utilisation dans les espaces de pouvoir. À la population diplômée, je dirais que les arguments déficitaires pour justifier la nécessité de maintenir le français sont une chanson facile que même un enfant du primaire peut réciter. Notre intellectualité ne se mesurera donc pas sur la base de notre capacité à dire que nous n’avons aucune ressource en langues nationales pour leur officialisation, mais sur nos capacités à créer ces ressources le plus tôt possible pour utiliser à la fois le français, l’anglais et les langues nationales comme langues de travail. À la population lettrée uniquement en langues nationales, réclamer une place de vos langues dans les services publics. Vous en avez droit. Si on dit que nulle n’est censé ignorer la loi et que la loi est cachée dans une langue à laquelle vous n’avez pas accès, l’agent qui applique doit parler à qui de droit pour vous rendre la loi disponible dans la langue et dans un format que vous comprenez.

(FA) : Comment est-ce que nos lecteurs pourront vous contacter ?

(Docteur) : Mon email est : jeandedieusome87@yahoo.com

WhatsApp : +22672472176

(FA) : Un dernier mot ?

Je vous remercie très sincèrement pour ce relais. Merci au professeur Adams B. Bodomo, merci au Dr. Issoufou François TIROGO, merci aux interprètes Nakièlè SOMDA Kog Jean François Thomas d’Aquin, Da Filmité François et SOMDA Tifaarè Henrie Joël. Merci au modérateur M. OUATTARA Moussa et à tous les participants et 178 inscrits.